Erprobung von Gehirn-Therapeutika auf der Überholspur

Ein neues In-vitro-Modell der Blut-Hirn-Schranke hilft Pharmaunternehmen, vielversprechende Medikamentenkandidaten zu identifizieren

Der Bedarf an Gehirn-Therapeutika ist gross, und viele Pharmaunternehmen entwickeln derzeit entsprechende Medikamente. Für die Erprobung dieser neuartigen Medikamente werden klinisch relevante Modelle benötigt, mit denen sich die Fähigkeit der Medikamente zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke beurteilen lässt.

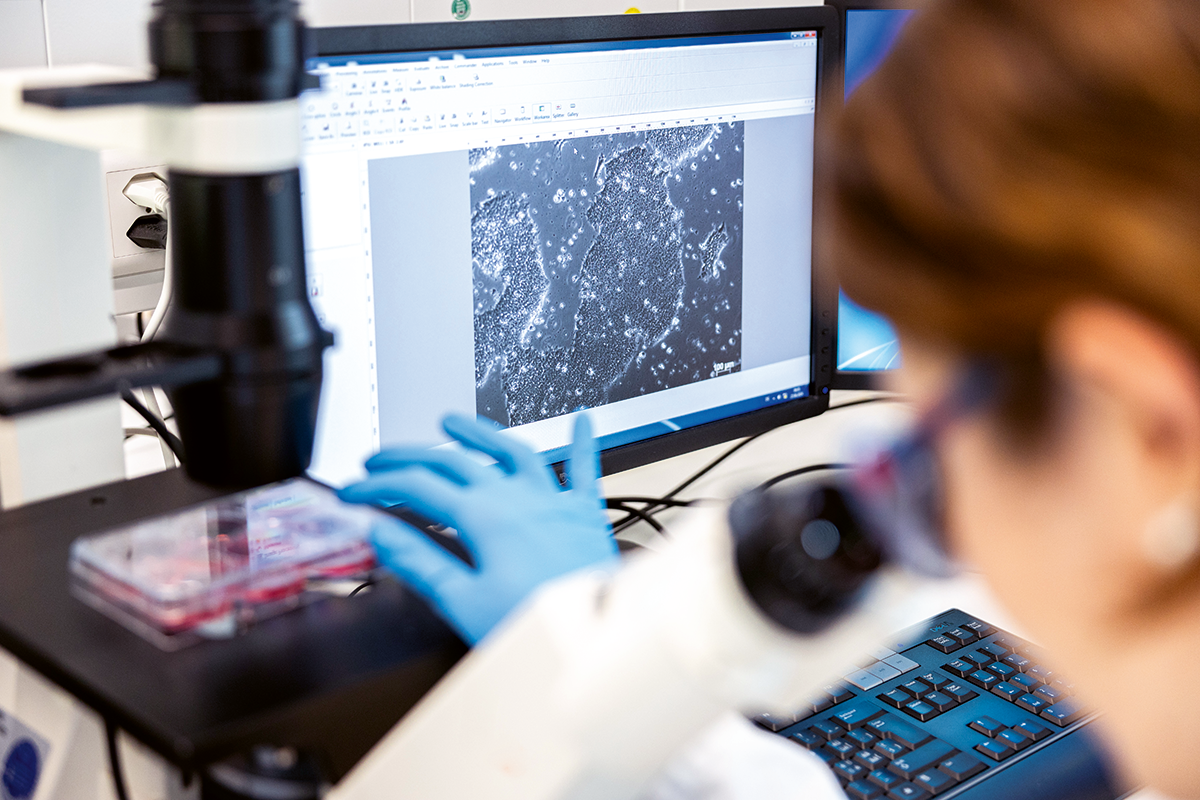

In-vitro-Modelle sind Zellen, die in einer speziellen Laborschale gezüchtet werden und die Funktionsweise eines Organs oder eines Teils davon nachahmen. Das Team um Prof. Dr. Laura Suter-Dick am Institut für Chemie und Bioanalytik verfügt über eine hohe Expertise in der Entwicklung von Lebermodellen zur Beurteilung der Sicherheit neuer Medikamente. Diese Modelle können helfen, Tierversuche zu reduzierten oder ersetzten.

Gestützt auf dieses starke Fundament fortschrittlicher In-vitro-Modelle und neuer methodischer Ansätze (NAMs) begann Postdoktorandin Dr. Floriana Burgio von der Arbeitsgruppe Zellbiologie von Suter-Dick in Zusammenarbeit mit UCB Pharma Belgium mit der Entwicklung eines Modells der Blut-Hirn-Schranke mithilfe induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC). Diese unreifen Zellen lassen sich in jeden Zelltyp differenzieren und sind somit in der Forschung vielseitig einsetzbar.

Das von Dr. Burgio implementierte Modell umfasst einen einzigen Zelltypen: mikrovaskuläre Endothelzellen des Gehirns (BMECs), die aus iPSC gewonnen wurden. Sie kultivierte das Modell in einer OrganoPlate® (Mimetas) und führte Tests durch, um zu bestätigen, dass es die Dichtigkeit der BHS nachahmt. Das Modell verfügt über einen oberen Kanal mit Endothelzellen, einen mittleren Kanal mit extrazellulärer Matrix und einen leeren unteren Kanal. In den oberen Kanal werden Testmoleküle perfundiert; diejenigen, die binden und die Schranke passieren, werden im unteren Kanal gesammelt. Das System ist kompatibel mit automatisiertem Liquid-Handling und ermöglicht eine gleichzeitige Auswertung von 40 Chips.

«Im Test mit unserem BHS-Modell konnten wir nachweisen, dass ein an den Transferrinrezeptor bindendes Molekül gegenüber einem Kontrollmolekül ohne Bindung eine 11-fach höhere Überwindung der BHS zeigt», so Burgio. «Damit ist belegt, dass unser Modell eine funktionelle, durch den Transferrinrezeptor vermittelte Aufnahme und Transzytose aufweist.»

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit UCB Pharma Belgium, einem führenden Anbieter von Medikamenten zur Behandlung von neurologischen, immunologischen und seltenen Erkrankungen, durchgeführt.

«Das Modell der BHS der FHNW ist ein grosser Fortschritt bei der Prüfung der Fähigkeit potenzieller Arzneimittelkandidaten, ins Gehirn einzudringen. Letztlich kann ein solches Modell die präklinische Prüfung zukünftiger Medikamente sowohl unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit als auch der Sicherheit verbessern», sagt Rainer Class, Associate Director von In vitro ADME, UCB Pharma.

«Dieses Projekt ermöglichte nicht nur die Entwicklung eines Modells, das UCB Pharma Belgium im Rahmen seines Wirkstoffscreenings nutzen kann, sondern auch, dass die FHNW bei der Entwicklung von In-vitro-Modellen mit induzierten pluripotenten Stammzellen neue Wege gehen kann, gestützt auf die neuesten Mikrofluidik-Technologien», so Arbeitsgruppenleiterin Prof. Dr. Laura Suter Dick.

Eckdaten | |

|---|---|

Partner: | UCB Pharma Belgium |

Die Blut-Hirn-Schranke: Schon gewusst?

Unser Gehirn wird durch eine Schicht eng verwobener Endothelzellen geschützt, die die Blutgefässe des Gehirns auskleiden, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Diese Zellen verhindern, dass fremde Substanzen wie Krankheitserreger in die Kommandozentrale unseres Körpers eindringen können. Gleichzeitig können Nährstoffe, die das Gehirn benötigt, durch einen Prozess namens rezeptorvermittelte Transzytose (RMT) ins Gehirn gelangen. Rezeptoren auf der Oberfläche von Endothelzellen erkennen und binden Nährstoffe und transportieren sie ins Gehirn.

Die Blut-Hirn-Schranke hindert auch manche Therapeutika daran, krankheitsspezifische Zielstrukturen im Gehirn zu erreichen. Zu den Medikamenten, die erfolgreich ins Gehirn gelangen können, gehören Anästhetika, Antidepressiva und Antipsychotika. Nach wie vor besteht jedoch ein grosser Bedarf an Therapien zur Behandlung von Alzheimer, ALS, Parkinson, Hirntumoren und anderen Erkrankungen. Hier könnten Biologika eine Hoffnung sein, aber es müssen Strategien entwickelt werden, um diese grossen Moleküle mittels RMT an der Blut-Hirn-Schranke vorbeizuschleusen.