Präzise Entfernung von Narbengewebe nach Kaiserschnitten

Das Team um Reto Wildhaber hat eine Visualisierungstechnologie entwickelt, um Korrekturoperationen nach Kaiserschnitten besser zu beleuchten.

In der Schweiz werden 32 Prozent der Babys per Kaiserschnitt geboren. Während die Spitäler daran arbeiten, die Anzahl medizinisch nicht notwendiger Eingriffe zu reduzieren, ist die Quote in der Schweiz nach wie vor eine der höchsten in Europa.

Ein Kaiserschnitt birgt mehrere Risiken für die Mutter. Eine davon ist die schlechte Heilung der Gebärmutternarbe. Unbekannte Gewebefaktoren können zu einer Defektheilung und Lücken in der vorderen Gebärmutterwand führen. Diese Lücken, auch Nischen genannt, schwächen die Gebärmutter bei einer späteren Schwangerschaft. Es kann ein bis zwei Jahre dauern, bis Frauen Schmerzen und andere Komplikationen einer unzureichenden Wundheilung feststellen, die eine korrigierende Nachoperation erforderlich machen können. Chronische Schmerzen und mehrfache chirurgische Eingriffe können Frauen von der Kinderbetreuung und der Wiedereingliederung in den Beruf abhalten und ihre Lebensqualität erheblich einschränken. Wenn die Nische während einer späteren Schwangerschaft reisst, bestehen erhebliche Risiken für Mutter und Kind.

Chirurgen des Universitätsspitals Zürich wandten sich an Prof. Dr. Reto Wildhaber mit der Idee, eine Lichtquelle in einen Uterusmanipulator zu integrieren, der bei gynäkologischen Eingriffen eingesetzt wird. Heutige laparoskopische Instrumente und Kamerasysteme zur Darstellung der Gebärmutter während einer Korrekturoperation geben Licht nur ausserhalb der Gebärmutter ab und ermöglichen keine klare Sicht auf die verschiedenen Gewebeschichten innerhalb der Gebärmutter.

Wildhaber, Spezialist für Signalanalyse und digitale Biomarker, kam auf die Idee, ein pulsierendes Licht zu verwenden, das durch Scheide und Gebärmutterhals in die Gebärmutter eingeführt wird. Während seiner Tätigkeit an der Berner Fachhochschule unterstützte er die Entwicklung des ersten Prototyps. Im Jahr 2021 trat er in das Institut für Medizintechnik und Medizininformatik der FHNW ein und arbeitete in Zusammenarbeit mit der BFH weiter am Projekt, wobei nun ein gemeinsames Patent angemeldet wurde.

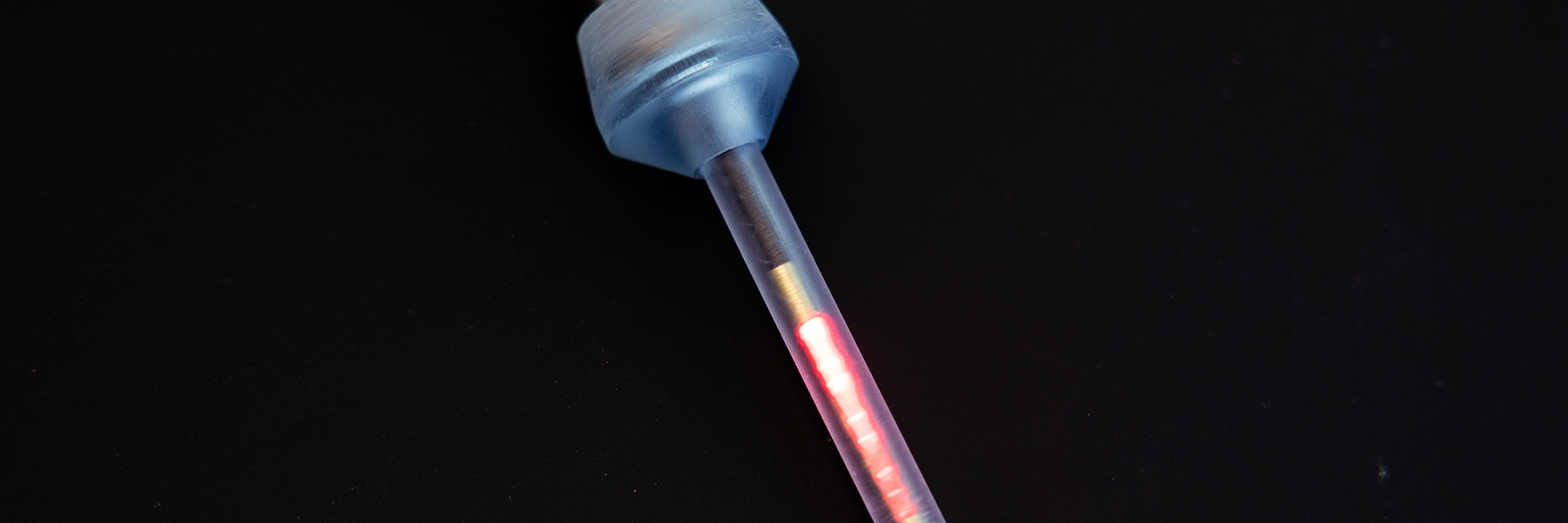

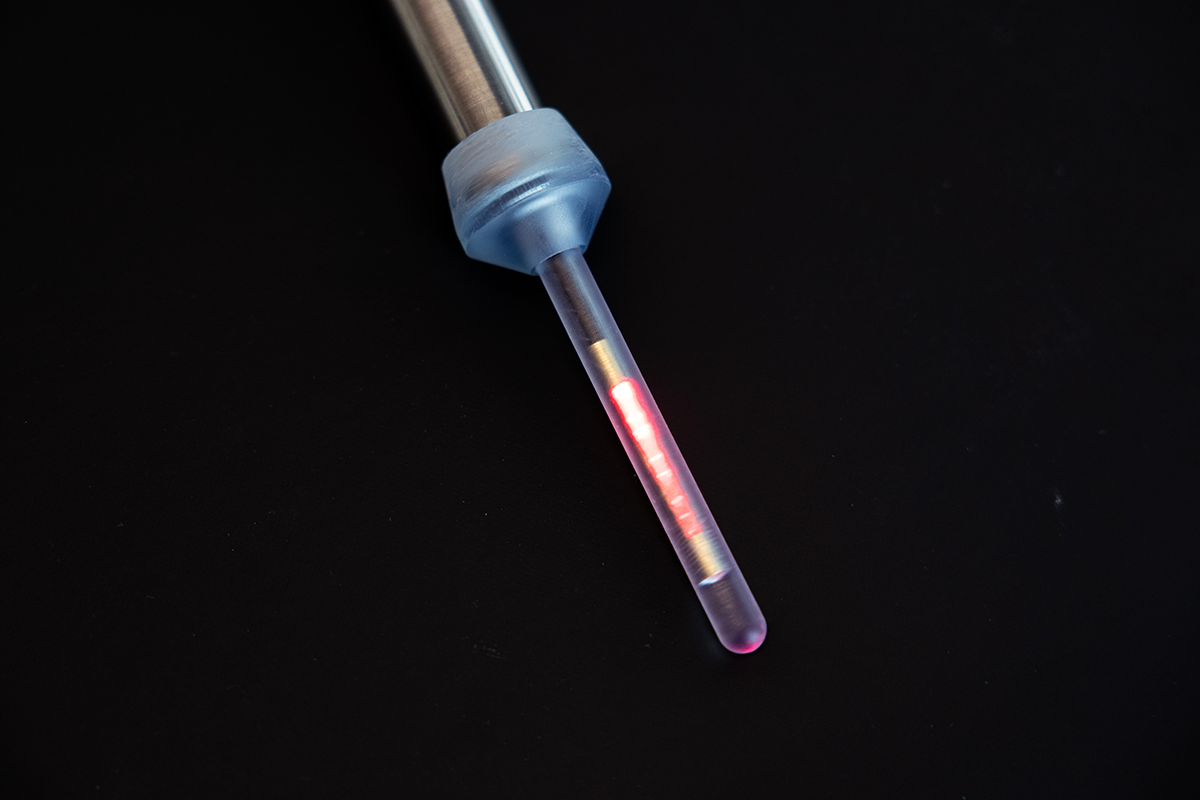

Zunächst befasste sich das Team um Wildhaber mit den physikalischen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung des Prototyps. Sie wählten Material und Verfahren zur Herstellung der Instrumentenspitze aus, in der sich die pulsierende rote LED-Lichtquelle befindet: 3D-gedrucktes biokompatibles Polymethylmethacrylat. Die Spitzen wurden einem mechanischen Krafttest unterzogen, um sicherzustellen, dass sie während der Operation biegbar sind, ohne zu brechen.

Zur Erleichterung der Sterilisation kann das Instrument in seine Bestandteile zerlegt und flach in einen Autoklaven gelegt werden. Die konische Form einer Komponente fungiert als „Pfropfen“ für den Gebärmutterhals, stabilisiert das Instrument und verhindert, dass Gas, das während der Operation in den Bauchraum injiziert wird, aus der Gebärmutter entweicht. Um die Spitze des Instruments kühl zu halten und eine Schädigung des Gebärmutterzellgewebes zu vermeiden, werden Glasfaserkabel verwendet, um das Licht der pulsierenden roten LEDs in die Gebärmutter zu übertragen.

Das Team hat dann die Mathematik bemüht und eine Formel entwickelt, die den Unterschied zwischen dem pulsierenden Innenlicht des Prototyps und dem Aussenlicht der laparoskopischen Instrumente nutzt, um auf dem chirurgischen Überwachungsmonitor eine Bildüberlagerung zu erzeugen. Die 2D-Augmented-Reality erleichtert Chirurginnen und Chirurgen die Orientierung, indem sie die Grenzen der verschiedenen Gewebe in der Gebärmutter und die Position des chirurgischen Instruments anzeigt. So können sie die Nische sehen und Narbengewebe präzise entfernen.

Insgesamt bietet das Instrument eine intrauterine Lichtquelle, die eine direkte Lokalisation der Nische ermöglicht und gleichzeitig die Gebärmutter stabilisiert. Zudem ist es mit dem DaVinci-Roboter kompatibel, der die Korrekturoperationen unterstützt. Der kleine Rechner, der für die Formel zur digitalen Bildoptimierung benötigt wird, und der Bildschirm, der die 2D-Visualisierung anzeigt, lassen sich problemlos in bestehende laparoskopische Systeme integrieren.

Die Visualisierungstechnologie wurde im Sommer 2024 im Labor von Wildhaber einer Proof-of-Concept-Pilotstudie unterzogen. Geplant sind klinische Studien an der Klinik für Gynäkologie des Universitätsspitals Zürich, nach Freigabe durch Swissmedic und die lokalen Ethikkommissionen.

«Wir glauben, dass Frauen mit Unterbauchbeschwerden und Frauen mit einer Nische, die ein zweites Kind bekommen möchten, von dem neuen Gerät profitieren werden», sagt Prof. Dr. med. Cornelia Betschart Meier. «Wir freuen uns darauf, das sogenannte «Scar-Light-System» in einer ersten klinischen Studie einzusetzen. Es wird die Operationstechnik verbessern und wir gehen davon aus, dass es gute Ergebnisse für Mütter und Kinder bringen wird.»

«Dieses Gerät hat das Potenzial, einen medizinisch notwendigen Eingriff zu vereinfachen und dank der heutigen Technik sicherer und zuverlässiger zu machen», sagt Wildhaber. Wenn die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, könnte ein Spin-off-Unternehmen am USZ gegründet werden. Oder die Technologie könnte an eine Firma für chirurgische oder bildgebende Instrumente lizenziert werden, um sie auf den Markt zu bringen.

Eckdaten | |

|---|---|

Patientinnen / Zielgruppe: | Gynäkologische Gesundheit |

Partner: | Universitätsspital Zürich (USZ), Fachhochschule Bern (BFH) |

Finanzierung: | Innosuisse 101.964 IP-LS |